Alicia y las maravillas

Dejo a continuación un nuevo videoavería dedicado en esta ocasión a Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas; la mágica novela de Lewis...

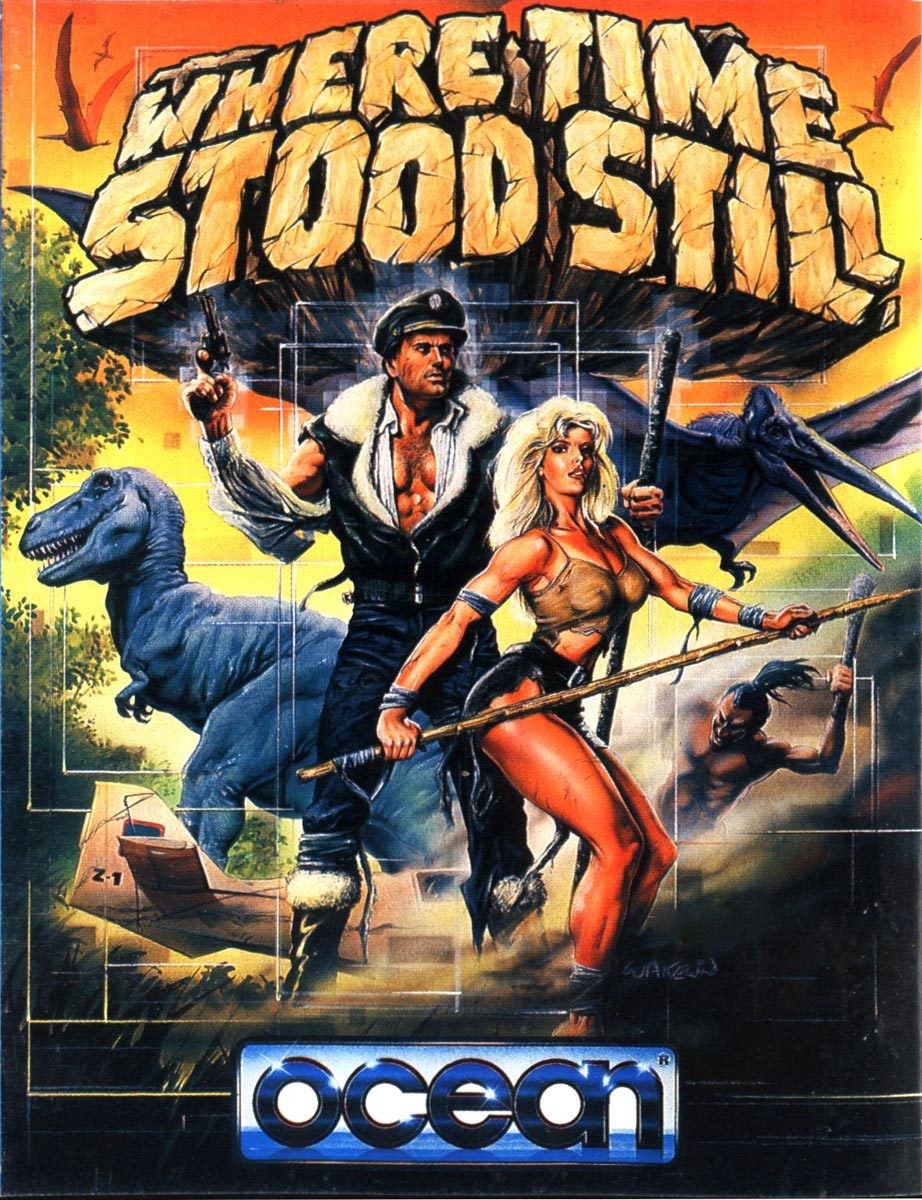

Los trabajos de Bob Wakelin para la compañia Ocean son historia. Eran retro antes de lo retro. Desde el mismo momento de su aparición. Una medalla de oro del arte popular. Puro trash. Efectismo y contundencia. Porque Bob Wakelin no era exactamente un dibujante. Era un rock star. Dibujaba como si tuviera una guitarra en las manos. Con la intención de crear orgasmos en la mente de sus admiradores. Pasión y diversión.

Los trabajos de Bob Wakelin para la compañia Ocean son historia. Eran retro antes de lo retro. Desde el mismo momento de su aparición. Una medalla de oro del arte popular. Puro trash. Efectismo y contundencia. Porque Bob Wakelin no era exactamente un dibujante. Era un rock star. Dibujaba como si tuviera una guitarra en las manos. Con la intención de crear orgasmos en la mente de sus admiradores. Pasión y diversión. Obviamente, las influencias del estilo de Wakelin hay que buscarlas en el cómic. Es inevitable, de hecho, no acordarse al contemplar su arte de Richard Corben y tantos y tantos artistas que hicieron época en revistas como Heavy Metal o Metal Hurlant.

Obviamente, las influencias del estilo de Wakelin hay que buscarlas en el cómic. Es inevitable, de hecho, no acordarse al contemplar su arte de Richard Corben y tantos y tantos artistas que hicieron época en revistas como Heavy Metal o Metal Hurlant. Las obras Wakelin tenían algo erótico. Casi porno. Eran, sí, excitantes. Transgredían límites. Eran una apoteosis de testosterona kitsch. Uno sólo de sus carteles puede servir para explicar mejor toda una era de la cultura occidental que el más sesudo ensayo.

Las obras Wakelin tenían algo erótico. Casi porno. Eran, sí, excitantes. Transgredían límites. Eran una apoteosis de testosterona kitsch. Uno sólo de sus carteles puede servir para explicar mejor toda una era de la cultura occidental que el más sesudo ensayo. Wakelin es a las portadas de videojuegos probablemente lo mismo que John Williams a las bandas sonoras de películas. Un clásico y un renovador. Un referente inexcusable por su capacidad de convertir el ocio en arte. Obviamente, no era un artista sutil. Pero esto, en su caso, era más una virtud que un defecto. Porque sus carteles eran plenos, totales. Transmitían un solo mensaje pero lo hacían a lo grande. Sin ambigüedad. Convirtiendo lo banal en espectacular, el tedio en entretenimiento y los mundos de acción y aventura en realidad. Absoluta verdad. Shalam

Wakelin es a las portadas de videojuegos probablemente lo mismo que John Williams a las bandas sonoras de películas. Un clásico y un renovador. Un referente inexcusable por su capacidad de convertir el ocio en arte. Obviamente, no era un artista sutil. Pero esto, en su caso, era más una virtud que un defecto. Porque sus carteles eran plenos, totales. Transmitían un solo mensaje pero lo hacían a lo grande. Sin ambigüedad. Convirtiendo lo banal en espectacular, el tedio en entretenimiento y los mundos de acción y aventura en realidad. Absoluta verdad. Shalam

0 comentarios