La locomotora de ruido

Durante cinco años -de 1970 a 1975- Hawkwind fue uno de los grupos más intensos y arriesgados del panorama musical. Compusieron discos de casi una...

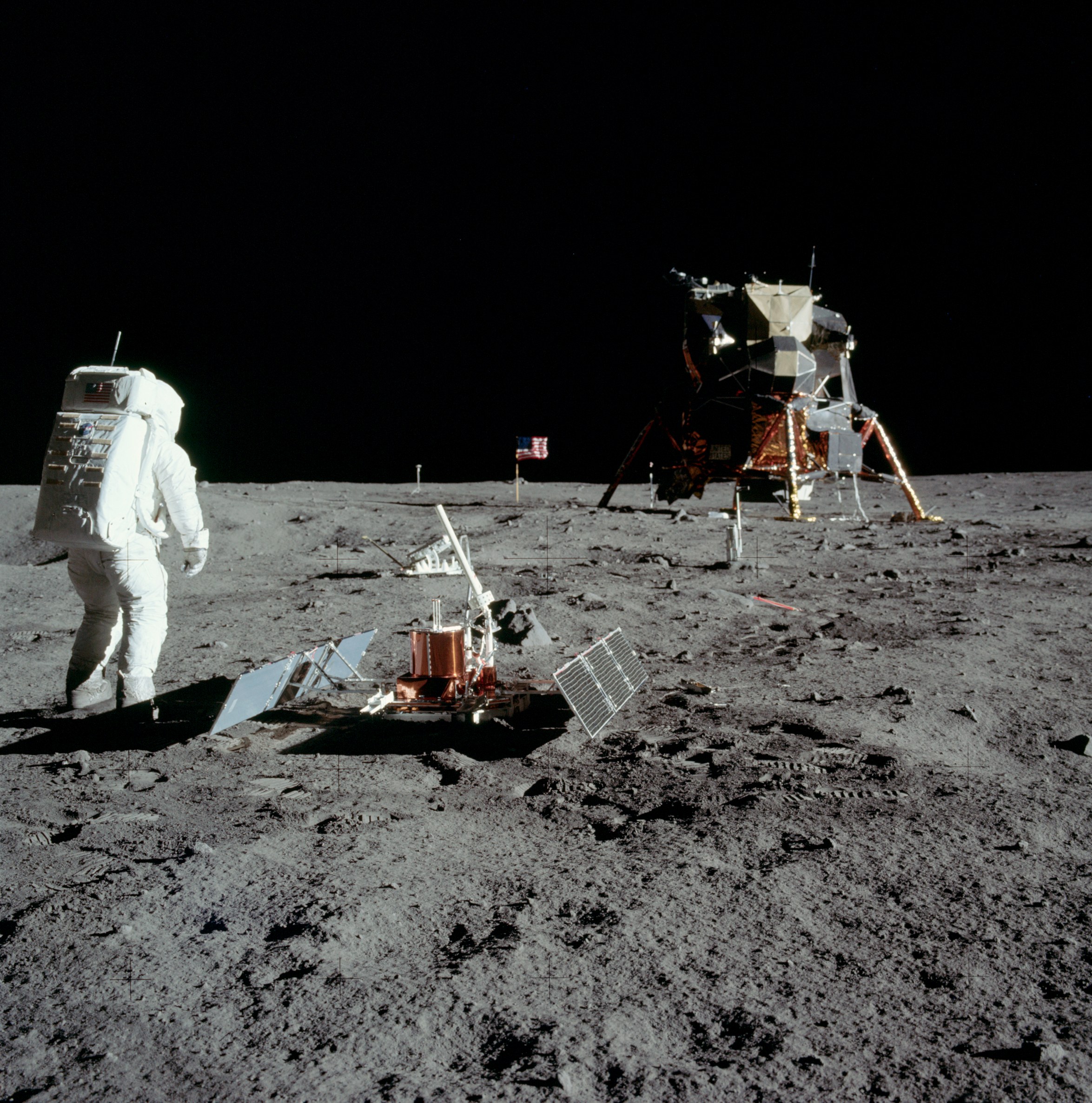

Por ello, lejos, muy lejos de poder ser considerado una broma, el fake se me antoja una advertencia. Un síntoma y signo evidente de decrepitud. Una manifestación nihilista. La constatación de una decadencia. De la separación de las palabra y las cosas y la unión de la ficción y la realidad, no para crear un nuevo mito, una nueva y fecunda realidad, sino para despojar a los antiguos mitos de los viejos valores y mensajes que aún pudieran servirnos. Un fenómeno en absoluto azaroso -más bien absolutamente causal- que desvela los mecanismos que rigen el mundo contemporáneo. La ruptura de lo pactos y marcos sociales entre los que se encuentra ese falso placebo llamado «sociedad del bienestar». La Matrix. Puesto que, en esencia, es un género producto de una sociedad en la que se abandonó el patrón oro y el dinero dejó de tener un sustento real para convertirse en papel moneda que genera deuda infinita, el video-juego ha sustituido a los ritos de iniciación callejeros y los objetos, al tacto y la piel. De un mundo en el que los representantes sociales, los políticos, se llenan la boca con conceptos y palabras que no cumplen ocultando datos relevantes a la opinión pública (véase, entre otros muchos ejemplos, el caso Watergate, el asesinato de J.F. Kennedy, el golpe de Estado del 23 de febrero acaecido en España en 1981 o la actual deriva de vacías y teledirigidas declaraciones zombies de los comisarios y economistas europeos sobre la austeridad) y las antiguas epopeyas y odiseas que inspiraron algunas de las más hermosas novelas no sólo se experimentan a través de una pantalla televisiva sino que se sospecha que pudieran no haber ocurrido (¿alguien a excepción de ese personaje ficticio inventado por David Bowie, el major Tom, puede afirmar con rotundidad que el alucinaje de Neil Amstrong en la luna ocurrió y que no fue una estrategia capitalista más en su lucha contra el comunismo o que la Guerra de Golfo, tal y como denunció Jean Baudrillard, tuvo lugar?).

Por ello, lejos, muy lejos de poder ser considerado una broma, el fake se me antoja una advertencia. Un síntoma y signo evidente de decrepitud. Una manifestación nihilista. La constatación de una decadencia. De la separación de las palabra y las cosas y la unión de la ficción y la realidad, no para crear un nuevo mito, una nueva y fecunda realidad, sino para despojar a los antiguos mitos de los viejos valores y mensajes que aún pudieran servirnos. Un fenómeno en absoluto azaroso -más bien absolutamente causal- que desvela los mecanismos que rigen el mundo contemporáneo. La ruptura de lo pactos y marcos sociales entre los que se encuentra ese falso placebo llamado «sociedad del bienestar». La Matrix. Puesto que, en esencia, es un género producto de una sociedad en la que se abandonó el patrón oro y el dinero dejó de tener un sustento real para convertirse en papel moneda que genera deuda infinita, el video-juego ha sustituido a los ritos de iniciación callejeros y los objetos, al tacto y la piel. De un mundo en el que los representantes sociales, los políticos, se llenan la boca con conceptos y palabras que no cumplen ocultando datos relevantes a la opinión pública (véase, entre otros muchos ejemplos, el caso Watergate, el asesinato de J.F. Kennedy, el golpe de Estado del 23 de febrero acaecido en España en 1981 o la actual deriva de vacías y teledirigidas declaraciones zombies de los comisarios y economistas europeos sobre la austeridad) y las antiguas epopeyas y odiseas que inspiraron algunas de las más hermosas novelas no sólo se experimentan a través de una pantalla televisiva sino que se sospecha que pudieran no haber ocurrido (¿alguien a excepción de ese personaje ficticio inventado por David Bowie, el major Tom, puede afirmar con rotundidad que el alucinaje de Neil Amstrong en la luna ocurrió y que no fue una estrategia capitalista más en su lucha contra el comunismo o que la Guerra de Golfo, tal y como denunció Jean Baudrillard, tuvo lugar?). Exactamente, en una época camino de convertirse en virtual, ¿cómo no iba a prosperar y germinar aun subrepticiamente y en los márgenes del mercado el fake? Es obvio que una sociedad manipuladora tiene que generar antes o después arte falso. Un arte que aluda a hechos que no existen, confundiéndose y entremezclándose con el imaginario colectivo intentando engañar a sus espectadores y potenciales consumidores. Pues aludiendo a esta falsedad, acaso pueda denunciar la enorme mentira que sustenta las relaciones político-sociales modernas. Algo que Marcel Duchamp entrevió a principios del siglo XX. Y le sirvió para acabar con la idea tradicional de arte que teníamos hasta el momento al poner el acento ahora no tanto en su belleza y sentido simbólico sino en su capacidad de plantear interrogantes. Construir imposturas e ideología vacía y neutra para responder a un mundo cuyos significados se habían quebrado, llevándose por delante nuestras previas concepciones tanto del arte -que después del urinario nunca volvió a ser igual- como de la vida. Y posiblemente de la verdad y la mentira.

Exactamente, en una época camino de convertirse en virtual, ¿cómo no iba a prosperar y germinar aun subrepticiamente y en los márgenes del mercado el fake? Es obvio que una sociedad manipuladora tiene que generar antes o después arte falso. Un arte que aluda a hechos que no existen, confundiéndose y entremezclándose con el imaginario colectivo intentando engañar a sus espectadores y potenciales consumidores. Pues aludiendo a esta falsedad, acaso pueda denunciar la enorme mentira que sustenta las relaciones político-sociales modernas. Algo que Marcel Duchamp entrevió a principios del siglo XX. Y le sirvió para acabar con la idea tradicional de arte que teníamos hasta el momento al poner el acento ahora no tanto en su belleza y sentido simbólico sino en su capacidad de plantear interrogantes. Construir imposturas e ideología vacía y neutra para responder a un mundo cuyos significados se habían quebrado, llevándose por delante nuestras previas concepciones tanto del arte -que después del urinario nunca volvió a ser igual- como de la vida. Y posiblemente de la verdad y la mentira. Puede, sí, en todo caso, que aún no nos hayamos dado cuenta. Que no lo tengamos totalmente claro. Pero lo cierto es que, a medida que el ser humano se ha separado de la naturaleza y la sociedad industrial ha multiplicado sus tentáculos, el fake ha dejado de ser un género que aludía a un hecho falso para convertirse en el género más real que existe. Casi un artefacto costumbrista o naturalista. Y, en gran medida, ahora mismo me atrevería a afirmar con rotundidad que la gran mayoría de ellos -incluso los más mediocres- son, en esencia, pura verdad. Píldoras que no permiten dudar del engaño que estamos sufriendo y, lejos de ser esas piezas frívolas que tantos les acusan de ser, son posiblemente una de las armas éticas más importantes que aún posee el humanismo (o lo que queda de esa vieja armadura) para introducirse en las rendijas del sistema y hacerlo estallar desde dentro.

Puede, sí, en todo caso, que aún no nos hayamos dado cuenta. Que no lo tengamos totalmente claro. Pero lo cierto es que, a medida que el ser humano se ha separado de la naturaleza y la sociedad industrial ha multiplicado sus tentáculos, el fake ha dejado de ser un género que aludía a un hecho falso para convertirse en el género más real que existe. Casi un artefacto costumbrista o naturalista. Y, en gran medida, ahora mismo me atrevería a afirmar con rotundidad que la gran mayoría de ellos -incluso los más mediocres- son, en esencia, pura verdad. Píldoras que no permiten dudar del engaño que estamos sufriendo y, lejos de ser esas piezas frívolas que tantos les acusan de ser, son posiblemente una de las armas éticas más importantes que aún posee el humanismo (o lo que queda de esa vieja armadura) para introducirse en las rendijas del sistema y hacerlo estallar desde dentro.

0 comentarios