Siempre joven

Dean Wareham es un músico que conjuga generalmente bastante bien un par de sensaciones contradictorias: alegría y nostalgia. En la mayoría de discos...

Nadie realiza remixes y sesiones como las de Andrew. Creo en parte porque actúa como un terrorista o un anarquista político. Tiene claro que su función es desordenar la mente de los oyentes. Llenar de bombas explosivas los estudios de grabación. Y posee un espíritu punk y psicodélico. Es un bluesman de la era rave. El Jimi Hendrix del mundo electrónico. Un caótico hippie obsesionado con los Sex Pistols pinchando en un club de house lleno de afiches smiley y de posters de músicos negros donde la mayoría de gente va pasada de ácido.

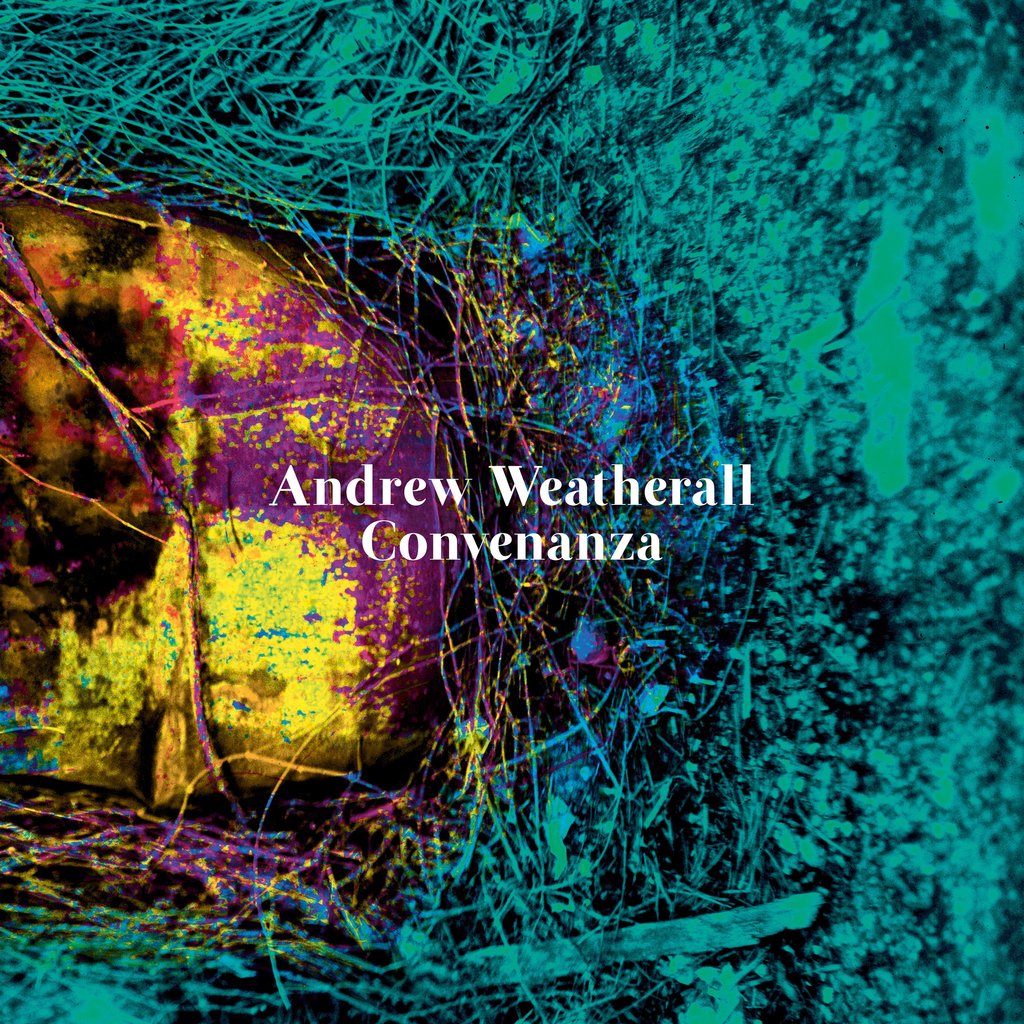

Nadie realiza remixes y sesiones como las de Andrew. Creo en parte porque actúa como un terrorista o un anarquista político. Tiene claro que su función es desordenar la mente de los oyentes. Llenar de bombas explosivas los estudios de grabación. Y posee un espíritu punk y psicodélico. Es un bluesman de la era rave. El Jimi Hendrix del mundo electrónico. Un caótico hippie obsesionado con los Sex Pistols pinchando en un club de house lleno de afiches smiley y de posters de músicos negros donde la mayoría de gente va pasada de ácido. Sus discos por otra parte, son parecidos a viajes de LSD cuyos efectos se han intentado rebajar con Ketamina. Droga dura. Una mezcla de cocaína, guitarras eléctricas parecidas a metralletas, fondos violentos, bajos sensuales y agónicos, dub industrial, ritmos rocosos y afilados, letanías vocales y una sensación muy acusada de ocaso nihilista y cultural. De lujo y bestialidad. Ideales para gente que en vez de escapar o introducirse en la burbuja narcisista, busca crecer y vivir experiencias drogándose mientras mueve los pies según lo dictan ritmos incendiarios y salvajes. O al menos tiene la ilusión de recuperar aquellos momentos en los que el rock estaba cambiando el mundo a base de clavar constantemente puñales experimentales a la realidad. Gemidos de dolor creativo.

Sus discos por otra parte, son parecidos a viajes de LSD cuyos efectos se han intentado rebajar con Ketamina. Droga dura. Una mezcla de cocaína, guitarras eléctricas parecidas a metralletas, fondos violentos, bajos sensuales y agónicos, dub industrial, ritmos rocosos y afilados, letanías vocales y una sensación muy acusada de ocaso nihilista y cultural. De lujo y bestialidad. Ideales para gente que en vez de escapar o introducirse en la burbuja narcisista, busca crecer y vivir experiencias drogándose mientras mueve los pies según lo dictan ritmos incendiarios y salvajes. O al menos tiene la ilusión de recuperar aquellos momentos en los que el rock estaba cambiando el mundo a base de clavar constantemente puñales experimentales a la realidad. Gemidos de dolor creativo. Andrew es el artista ideal para ilustrar tanto un viaje a las estrellas como un bajonazo. No cambió la historia de la música pero sí la del remix. Criado en medio del estallido punk, formado entre bares y clubes de acid house y con una mentalidad de músico activo más que de dj pasa discos, cuando Primal Scream lo llamaron para que colaborara en Screamadelica, transformó una obra notable en un estallido febril. Una catarsis de sonidos parecidos a flores y ruedas de camión que olían a grasa y tocaban los cielos. Logrando traducir las sensaciones que producía el éxtasis en la juventud de su tiempo en una maraña musical paradisíaca que es tal vez el mayor homenaje que se ha realizado jamás al mundo Woodstock. Un encuentro entre Grateful Dead y la electrónica canalla que culminó en una sinfonía de ritmo febriles y bailables con la mirada puesta en la luna. El infinito y la danza. La noche y los deseos de disfrutar de la juventud inglesa que lo consagró para siempre. Lo transformó en un productor y dj revolucionario con una reputación tan grande como la de los músicos que se ponían en sus manos: Happy Mondays, Saint Etienne, One Dove, My Bloody Valentine, The Orb, etc

Andrew es el artista ideal para ilustrar tanto un viaje a las estrellas como un bajonazo. No cambió la historia de la música pero sí la del remix. Criado en medio del estallido punk, formado entre bares y clubes de acid house y con una mentalidad de músico activo más que de dj pasa discos, cuando Primal Scream lo llamaron para que colaborara en Screamadelica, transformó una obra notable en un estallido febril. Una catarsis de sonidos parecidos a flores y ruedas de camión que olían a grasa y tocaban los cielos. Logrando traducir las sensaciones que producía el éxtasis en la juventud de su tiempo en una maraña musical paradisíaca que es tal vez el mayor homenaje que se ha realizado jamás al mundo Woodstock. Un encuentro entre Grateful Dead y la electrónica canalla que culminó en una sinfonía de ritmo febriles y bailables con la mirada puesta en la luna. El infinito y la danza. La noche y los deseos de disfrutar de la juventud inglesa que lo consagró para siempre. Lo transformó en un productor y dj revolucionario con una reputación tan grande como la de los músicos que se ponían en sus manos: Happy Mondays, Saint Etienne, One Dove, My Bloody Valentine, The Orb, etc Pero no obstante, no me interesa destacar hoy su glorioso pasado sino su intenso presente. Porque, a pesar de los años, sus proyectos siguen tocándome. Rozándome. Sigue siendo el único músico del que aguanto escuchar sesiones de varias horas y que me hace fantasear con cómo sería el mundo si la mayoría de personas bailaran a su ritmo y sus vídeos de yotube fueran los más vistos. Creo que porque Andrew es en el fondo un aventurero. Un artista que logra hacerme entender sin necesidad de proferir una sola palabra la importancia cultural del rock. Que ciertos discos pueden llevarte más lejos y ser más profundos que muchos libros sin necesidad de ser literarios. Y que no merece la pena perder el tiempo escuchando cualquier canción que no sea un viaje. Shalam

Pero no obstante, no me interesa destacar hoy su glorioso pasado sino su intenso presente. Porque, a pesar de los años, sus proyectos siguen tocándome. Rozándome. Sigue siendo el único músico del que aguanto escuchar sesiones de varias horas y que me hace fantasear con cómo sería el mundo si la mayoría de personas bailaran a su ritmo y sus vídeos de yotube fueran los más vistos. Creo que porque Andrew es en el fondo un aventurero. Un artista que logra hacerme entender sin necesidad de proferir una sola palabra la importancia cultural del rock. Que ciertos discos pueden llevarte más lejos y ser más profundos que muchos libros sin necesidad de ser literarios. Y que no merece la pena perder el tiempo escuchando cualquier canción que no sea un viaje. Shalam

0 comentarios