Pantagruel

Salvador Dalí era un espectro pantagruélico. Convertía cualquier objeto cotidiano en símbolo ancestral, una simple merienda en festín artístico y...

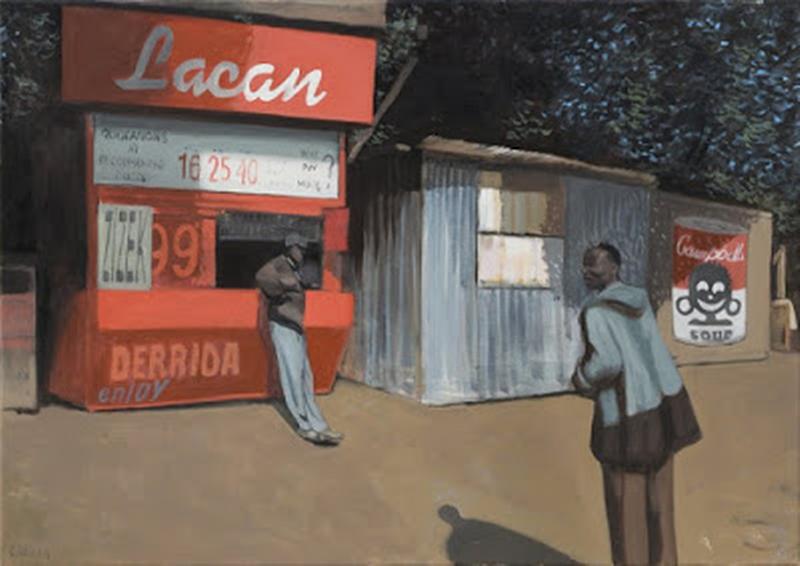

En realidad, una marca cierra y abole diálogos porque lo que, en el fondo, busca es imponerse aunque, por lo general, tengan directores de «comunicación» y un buzón abierto para escuchar propuestas o sugerencias. Por eso a Zizek se le homenajea y se le cita o directamente se le niega, pero no se dialoga con él ni con Deleuze. Pues para poder hacerlo, hay que tener una formación que supera la de cualquier ciudadano común o incluso universitario y, sobre todo, una voluntad superior teniendo en cuenta las decenas de rendijas culturales que habría que abrir simplemente para comenzar este debate.

En realidad, una marca cierra y abole diálogos porque lo que, en el fondo, busca es imponerse aunque, por lo general, tengan directores de «comunicación» y un buzón abierto para escuchar propuestas o sugerencias. Por eso a Zizek se le homenajea y se le cita o directamente se le niega, pero no se dialoga con él ni con Deleuze. Pues para poder hacerlo, hay que tener una formación que supera la de cualquier ciudadano común o incluso universitario y, sobre todo, una voluntad superior teniendo en cuenta las decenas de rendijas culturales que habría que abrir simplemente para comenzar este debate. Hace años recuerdo haber ido a contemplar una obra del experimento Dominó Caníbal en la Sala Verónicas de la ciudad de Murcia. La idea básicamente consistía en que varios artistas a lo largo de los meses se apropiaban, destruían o reconstruían lo realizado anteriormente por su coetáneos. Se les invitaba así a interactuar y reflexionar sobre el canibalismo, consumismo, etc. Vi la primera instalación o acción de Jimmie Durham y me quedé pálido. No voy a entrar a referir la trayectoria del artista norteamericano de un prestigio probablemente indudable sino a incidir en que su propuesta no me transmitió un ápice de emoción ni a mí ni a mis acompañantes. En un momento dado, alguien dijo «pero bueno es Jimmie Durham. Y Jimmie Durham ha estado en Murcia» y con esta frase se zanjó todo el debate (que nunca llegó a comenzar).

Hace años recuerdo haber ido a contemplar una obra del experimento Dominó Caníbal en la Sala Verónicas de la ciudad de Murcia. La idea básicamente consistía en que varios artistas a lo largo de los meses se apropiaban, destruían o reconstruían lo realizado anteriormente por su coetáneos. Se les invitaba así a interactuar y reflexionar sobre el canibalismo, consumismo, etc. Vi la primera instalación o acción de Jimmie Durham y me quedé pálido. No voy a entrar a referir la trayectoria del artista norteamericano de un prestigio probablemente indudable sino a incidir en que su propuesta no me transmitió un ápice de emoción ni a mí ni a mis acompañantes. En un momento dado, alguien dijo «pero bueno es Jimmie Durham. Y Jimmie Durham ha estado en Murcia» y con esta frase se zanjó todo el debate (que nunca llegó a comenzar). En fin. Revisando estos días algún texto sobre aquel Dominó Caníbal, me encuentro con una noticia sobre la Bienal celebrada por esos años en aquella ciudad: «Murcia YA tiene Bienal», señala la nota del periódico. Una frase que podría ser intercambiable por Murcia ya tiene AVE. Y que, en realidad, ni nos informa ni nos dice absolutamente nada sobre las reflexiones que las obras contenidas allí podrían propiciar. Que sospecho que no fueron muchas. Porque, en este caso, lo importante era la Bienal. No el contenido. Como ocurría en el caso de Murray y continúa sucediendo con gran parte de los libros de Foucault, Lacan o Deleuze que se han convertido básicamente en fuente inagotable de citas, el Larousse de los Congresos, y no de diálogo o reflexión por un «ara social» más vivo y justo. Transformándose finalmente en barreras neoliberales para enjaular a los ciudadanos e intelectuales sin permitirles realmente actuar en su sociedad, imitando el comportamiento de esas otras marcas -los partidos políticos y los equipos de fútbol- creadas para impedir el autogobierno ciudadano. O, más bien, exterminarlo. Aniquilarlo. Shalam

En fin. Revisando estos días algún texto sobre aquel Dominó Caníbal, me encuentro con una noticia sobre la Bienal celebrada por esos años en aquella ciudad: «Murcia YA tiene Bienal», señala la nota del periódico. Una frase que podría ser intercambiable por Murcia ya tiene AVE. Y que, en realidad, ni nos informa ni nos dice absolutamente nada sobre las reflexiones que las obras contenidas allí podrían propiciar. Que sospecho que no fueron muchas. Porque, en este caso, lo importante era la Bienal. No el contenido. Como ocurría en el caso de Murray y continúa sucediendo con gran parte de los libros de Foucault, Lacan o Deleuze que se han convertido básicamente en fuente inagotable de citas, el Larousse de los Congresos, y no de diálogo o reflexión por un «ara social» más vivo y justo. Transformándose finalmente en barreras neoliberales para enjaular a los ciudadanos e intelectuales sin permitirles realmente actuar en su sociedad, imitando el comportamiento de esas otras marcas -los partidos políticos y los equipos de fútbol- creadas para impedir el autogobierno ciudadano. O, más bien, exterminarlo. Aniquilarlo. Shalam

0 comentarios