Autor: Alejandro Hermosilla

Mi nombre (creo) es Alejandro Hermosilla. Amo la escritura de Thomas Bernhard, Salvador Elizondo, Antonin Artaud, Georges Bataille y Lautreamont.

Contenido relacionado

Videoaverías

Averías populares

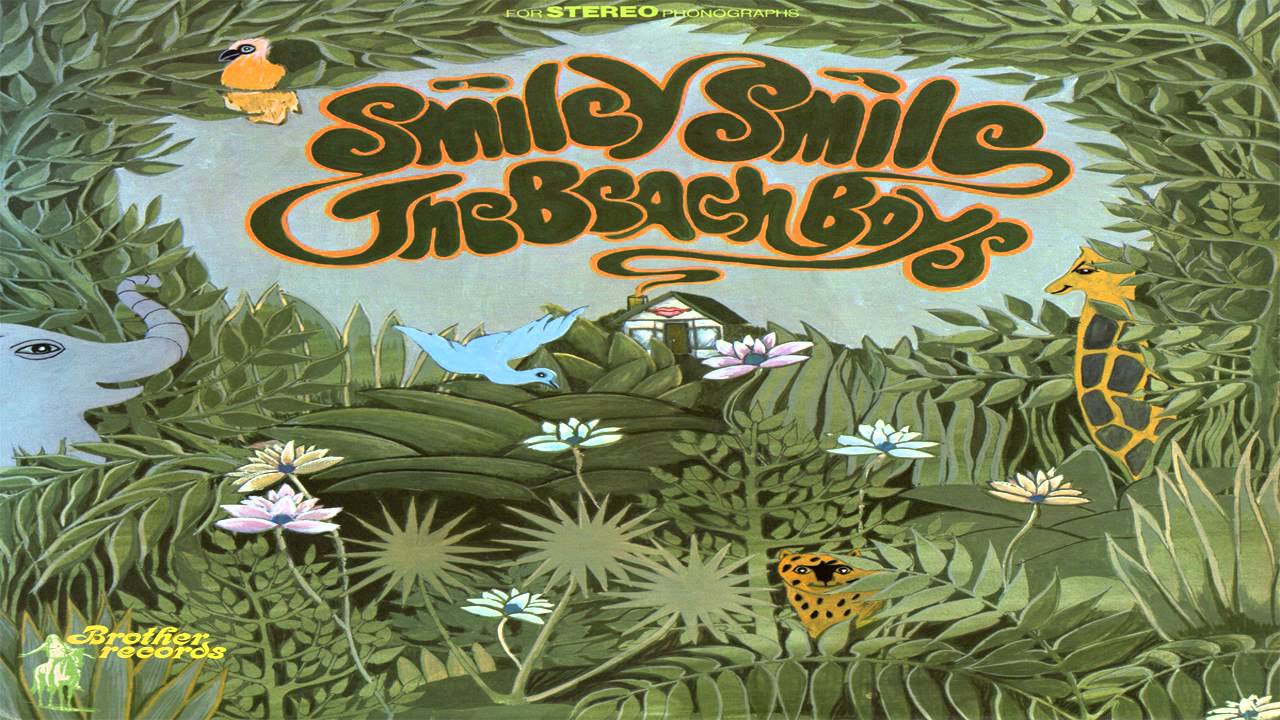

En realidad, Smiley -así la leo yo- es un obra que habla de sueños rotos. La necesidad y, a la vez, la imposibilidad de abandonar la infancia. Las historias de héroes y villanos. De buenos y malos.

En realidad, Smiley -así la leo yo- es un obra que habla de sueños rotos. La necesidad y, a la vez, la imposibilidad de abandonar la infancia. Las historias de héroes y villanos. De buenos y malos. Smiley es uno de esos discos que justifican, dan sentido a una vida. El Tao de la psicodelia. Un entramado de pastorelas venidas del más allá que han marcado la música contemporánea. La han puesto a meditar sobre un cielo rosado repleto de samplers. La mitad de la discografía de Animal Collective brota de aquí. Y también gran parte de la de Mercury Rev. Como cualquier aventura en la que los músicos conciban las notas que escriben como olas y la producción no como un medio sino como un fin.

Smiley es uno de esos discos que justifican, dan sentido a una vida. El Tao de la psicodelia. Un entramado de pastorelas venidas del más allá que han marcado la música contemporánea. La han puesto a meditar sobre un cielo rosado repleto de samplers. La mitad de la discografía de Animal Collective brota de aquí. Y también gran parte de la de Mercury Rev. Como cualquier aventura en la que los músicos conciban las notas que escriben como olas y la producción no como un medio sino como un fin.

0 comentarios